���o���g�压�ł݂�c�u��U�Ɣ�����Z

�H������p�����S�ɍs�����߂�

| �� | : �吙���i |

|---|---|

| ISBN | : 978-4-524-25495-8 |

| ���s�N�� | : 2016�N7�� |

| ���^ | : B5 |

| �y�[�W�� | : 114 |

��

�艿9,900�~(�{��9,000�~ �{ ��)

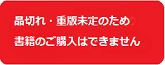

- ���i����

- ��v�ڎ�

- ����

- ���]

���҂�����܂�30�N�ȏ�ɂ킽��s���Ă������o����p�ƐH���O�Ȉ�̌o�����Ƃ����ďC�������A�����S�ȐH���������p���s�����߂ɕK�v�ȏc�u�̔���U��ԗ��B�����w�Ɋ�Â���U�Ƌ@�\����A��U���^�̑Ώ��@�ɂ��āA����Ɋe���ʕʂɃ����p�ߖ�̕�������݂��V�����s�����_�ƌ����I�Ȏ菇������B�H���O�Ȉ�݂̂łȂ��ċz��O�Ȉ���K�ǂ̎�p���B

I�@����U���m�F���邽�߂̃A�v���[�`

�@1�D�K��

�@2�D���ґ̈ʂƏp�҈ʒu

�@3�D�|�[�g�ʒu�ƃJ����

�@4�D���j�^�̐ݒ�

II�@����U�m�F��ړI�Ƃ�����p���ƍH�v

�@1�D��p���̍H�v

�@2�D�G�l���M�[�f�o�C�X

�@3�D���̑��̑���

III�@��p�菇�Ɣ����̒��ӓ_

�@1�D��p�菇

�@2�D�p��W�J�C�����Ɣ����̒��ӓ_�ƃR�c

�@3�D��Z�ɂ�����֊�

IV�@�c�u��U�̑��_

�@1�D�c�u�̑w�ƐH���̌Œ�

�@2�D�s���ɂ����郊���p�߉�U�Ɋւ���l�@

V�@��p��Z�Əc�u��U

�@1�D�E����_�o���̓����p�ߊs��

�@�@A�D�c�u�����̐؊J

�@�@B�D�E����_�o�̓���

�@�@C�D�E�����������̘I�o

�@�@D�D�C�ljE������̘I�o

�@�@E�D�E����_�o�H���}�̐ؗ�

�@�@F�D�E����_�o���̓����p�ߊs�����̒��ӓ_

�@�@G�D�E����_�o���̓����p�߂̖�̕���

�@2�D�㕔�H���̔w���E��������̔���

�@�@A�D�c�u�����̐؊J

�@�@B�D�������������_�o���̎}�̐ؗ��ƍ������̘I�o

�@3�D��Ö��|�ؗ�

�@�@A�D��Ö��̘I�o�C�ؗ�

�@�@B�D��Ö��|�ؗ��̒��ӓ_

�@4�D�������H���̔w������̔���

�@�@A�D���s�哮���̘I�o

�@�@B�D���u�H���Ցт̐ؗ�

�@5�D�E�C�ǎx�����ؗ��Ƒ哮���|���E���̔���

�@�@A�D���ǂ̐؏�

�@�@B�D�E�C�ǎx�����ؗ�

�@�@C�D�哮���|���E���̔���

�@�@D�D�哮���|�����̔���

�@6�D�������H���̕�������̔���

�@�@A�D�S�O���C���c�u��������̔���

�@�@B�D�E�x�Ԗ��̐ؗ��ƐH�������E�����̔���

�@�@C�D����Ö������̊s���Ɖ��u�H���Ցт̊��S�ؗ�

�@�@D�D�����c�u�H�������̃����p�߂̖�̕���

�@�@E�D�H���c���̏c�u�Œ�Ɋւ���l�@

�@7�D�㕔�H���̋C�ǂ���̔���

�@�@A�D�E�����_�o�H���}�̐ؗ�

�@�@B�D�E�H���C�Njؑ��i���ۑ��j�̐ؗ�

�@�@C�D�C�ǖ��l���ƐH���Ԃ̐ؗ�

�@8�D������_�o���̓����p�ߊs��

�@�@A�D�C�ǂ̈��r�ƋC�Ǎ����̓W�J

�@�@B�D�C�Ǎ����̔����ƍ�����_�o�C�ǑO�}�̐ؗ�

�@�@C�D������_�o�̑S�������ƗV��

�@�@D�D�������_�o�ؗ��ƐH�������̔���

�@�@E�D������_�o���̓����p�߂̖�̕���

�@9�D�C�Ǖ������p�ߊs��

�@�@A�D�E�x��ɂ����锍��

�@�@B�D�����p�ߕ����̔���

�@�@C�D�E��C�ǎx�������ɉ���������

�@�@D�D�C�Ǖ������C����C�ǂɉ���������

�@�@E�D�C�Ǖ������p�ߊs���ɂ����钍�ӓ_

�@10�D�哮���|���̊s��

�@�@A�D����C�ǎx�����̘I�o

�@�@B�D�哮���|������̔���

�@�@C�D�C�Ǖ������p�߁C�哮���|�������p�ߊs���̎菇

�@�@D�D�C�Ǖ������p�߁C�哮���|�������p�ߊs���̖�̕���

�@11�D��p�I���O�̊m�F

�@12�D����܂ł̉�U�̗����ɂ��p�O�Ɋm�F���Ă����ׂ���U

���@���ǁC���тɊւ���l�@

��

�@�H���������p�͍ł��N�P�̑傫�ȏ������p�ł���B�{�M�̐H�����O�Ȏ��Â͐��E�Ɋ����鐬�тő��̒ǐ��������Ȃ����A�ˑR�p��݉@���S����4%�߂��B���̎�p�����o���ōs���ɂ͍����Z�p�͂��邱�ƂȂ���A�[����U�̗������K�v�ł���B����A���o����p�́A�ʏ�J���ł͂ł��Ȃ�������������̊ώ@���\�ŁA�J�����ߐڂɂ��g�压�ɂ�肱��܂Ŋm�F�ł��Ȃ���������U�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ����B���҂�1995�N��苹�o���H���������p���J�n���A�����͐N�P�y���ɂ�����������A��Z�̏K�n�ƂƂ��ɏc�u�̔���U�����炩�ƂȂ�A���̉�U�ɉ������s���������g�D�j��̌y���ɂ��N�P�ቺ�Ɗs�������̌���ɂȂ��邱�Ƃ���Ă����B����A���o����p�œ���ꂽ�m���̓t�B�[�h�o�b�N����A�ʏ�J����p�̎��̌���ɂ��Ȃ����Ă���B���{�b�g�x����p�͌����_�ł܂����y�ɂ͎����Ă��Ȃ����A���݂̋�������p�̌��_��₤�V�X�e�����ł���A�߂������Ɏ嗬�ƂȂ�Ǝv����B�������A������ɂ����p���R���g���[������O�Ȉ�̉�U�����������Ă������S�Ŋm���Ȏ�Z���\�ƂȂ�B

�@�{���ł͒��҂�����܂Ŗ�600��̋��o����p��30���N�̐H���O�Ȉ�̌o�����Ƃ����ďC�������A�����S�Ȏ�p���s�����߂ɕK�v�ȏc�u�̔���U�A���ӂ�v�����U���^�Ƃ��̑�A����Ƀ����p�ߖ�̌������l�������V�����s�����_��ԗ������B�{���ŏq�ׂ�Ƃ���͐H���O�Ȉ�݂̂Ȃ炸�ċz��O�Ȉ�ȂNj�����p�Ɍg��鋹���O�Ȉ�Ɏ�����Ǝv����B

�@���S�A�m���Ř_���I�ȋ�����p������Ė{���̎��M�ɂ��������B

�������q��ȑ�w������a�Z���^�[�O�ȁi�O���s����w��2�O�ȁE�S�����NJO�ȁj

�吙���i

�@�{�M�̊O�Ȉ�͐H�����ɑ��āA��E���E������3�̈惊���p�ߊs���ɂ�鍪���x�̒Nj��ƁA�x���A����_�o��Ⴢ��͂��߂Ƃ��邳�܂��܂ȍ����ǂ̍������߂����ēw�͂�ςݏd�˂Ă����B�H������p�̏c�u����͏d�v�Ȏ�Z�ł���A�Ȃ��ł������p�ߓ]�ڂ̕p�x�������A�Ĕ����̍������E����_�o���̓����p�ߊs���͓�Փx�������B�]���͊J���̂��ƁA���̕��ʂ̊s����T�d�ɍs���Ă����B���o������������Ċg�压���\�ƂȂ�A��p��Z�����肵�Ă���ƁA�J������Ɣ�ׂđ��F�Ȃ��A���邢�͂���ȏ�Ɉ��S���m���ɔ����E�s�����삪�{�s�ł���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�{�M�̐H������p�ɂ����������o�������A���W���������l�҂����҂̑吙���i�搶�ł���B�搶��30�N�ȏ�H���O�Ȉ�Ƃ��Ď�p���s���Ă���ꂽ�B�{���͐搶�̖�20�N�ɂ킽��600��ȏ�̋��o�����H������p�̌o���Ɋ�Â����A�c�u��U�Ɣ�������̏W�听�Ƃ�����B�܂��\���̋��o���̑N���Ȏʐ^���ڂɔ�э���ł���B�v�킸���̎ʐ^�𑁂��݂Ă݂����Ƃ����Փ��ɋ����B�{���̓��e�́A�uI�B����U���m�F���邽�߂̃A�v���[�`�v�A�uII�B����U�m�F��ړI�Ƃ�����p���ƍH�v�v�A�uIII�B��p�菇�Ɣ����̒��ӓ_�v�A�uIV�B�c�u��U�̑��_�v�ƁA�܂��H�����ɑ��ċ��o����p���s���ۂ̑S�̑����킩��₷��������Ă���B���������āA�uV�B��p��Z�Əc�u��U�v���L�ڂ��Ă��邪�A�e����̕����Ɋւ��������|�C���g���������ďڍׂɋL�ڂ��Ă���A���̑���ɑ��������p�ʐ^��������ꂽ��U�ƂƂ��ɉ������Ă���̂ŁA���ɗ������₷���B�搶�͎�苳��ɂ���M�������Ă����邪�A������̐����ɐ搶�̉������S�������_�Ԃ݂邱�Ƃ��ł���B�ʐ^���݂Ȃ�������ǂނƁA�吙�搶���v�_���������鐶�̐��i�吙�߁j���������Ă��邩�̂悤�ł���B

�@�M�҂͊w��Ŕq������吙�搶�̎�p�r�f�I�Ŋg�压�����c�u��U���A�|�p�̂悤�Ɏv���Ă����B�吙�搶�̊w��\��u���̍ۂɁA��������Ă������Ƃ��������Ă������A�{���̒��Ƀ����ȏ�̂��Ƃ���������L�ڂ���A�搶���`�����������Ƃ��A���̈���ɋÏk����Ă���B�吙�搶�H���A�u�����p�ߊs���͖{�̃y�[�W�����鑀��Ɠ����ł���BHigh quality dissection���d�v�ł���v�̓����p�ߊs���ɍۂ��āA��{�I�ł���Ɠ����ɐ����ȐS�\���ł���B�{���͐Î~��ł���Ȃ���A�y�[�W������Ƃ܂�Ń����p�ߊs����ł݂Ă��銴�o�ɂȂ邭�炢���J�ɁA���ڍׂɏq�ׂ��Ă���B

�@�{���͐H�����ɑ��鋹�o����p���ɂ߂悤�Ƃ���O�Ȉ�ɂ͕K�ǂ̏��ł���A��p�̃V�~�����[�V�������s���ۂɖ����ɂƂ��āA�c�u��U�Ɣ�����Z���m�F���邱�Ƃɖ𗧂ĂĂق������Ƃ��Đ��E�����Ă������������B

�Տ��G���O��78��10���i2016�N10�����j���]��

�]�ҁ���������w������E���B�b��B�O�ȋ����@�ĉz����

�@�{���́A������ʂōs�����o�����H������p�̏ڍׂ��A�����̏p���ʐ^�ƃC���X�g��p���ĉ���������̂ł���B��U�w�̋��ȏ���ǂ�ł��Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��ڍׂ��A�{���ł͎�ɂƂ�悤�ɗ����ł���B����͋��o���g�压�ł͂��߂Ċm�F�ł���c�u��U���A������ʂƂ�����p�̈ʂłǂ̂悤�ɂ݂��邩���A�X�e�b�v�o�C�X�e�b�v�ɉ�����Ă��邩��ł���B����قǑ@�ׂȏp���ʐ^��p������p���͂ق��ɂȂ��ł��낤�B���ɒ��҂̑吙�搶�̓����p�ߊs�������ꂢ�ɍs�����ƂŗL���ł���B���̂��߂̏p��W�J�̕��@�A�����┍���̃m�E�n�E�A���̎菇���ڍׂɋL�ڂ���Ă���B����ɁA�����p�߂̖傪�ǂ���������Ă��邩���s�����ɍl������Ƃ����V�������_�����Ă���̂������[���B

�@�{���͐H���O�Ȉ�ɖ��ɗ��̂͂������ł��邪�A�ċz��O�Ȉ�ɂƂ��Ă��K�ǂł���B�C�Ǖ��̃����p�ߊs���́A�H�����ł��x���ł���{�I�ɓ����ł���B������_�o���̓����p�߂�哮���|���̃����p�ߊs���́A�H�����ł͉E���o����s����B����A�x���ł͍����o����s���̂ŁA�܂������t�ł���B�������Ȃ���A�ċz��O�Ȉ�ɂƂ��āA���Α��ɂ͂ǂ̂悤�ȉ�U�����݂��邩���ڍׂɒm���Ă��邱�Ƃ͂���߂ėL�p�Ǝv����B

�@�吙�搶�̎�p���k���ł��邪�A����߂ăV���v���ł�����B���̔錍�̈�́A���ׂĂ̔���������قƂ�Ǔd�C���X�ōs���Ă��邱�Ƃł��낤�B�G�l���M�[�f�o�C�X�͝p��Őؗ����鑀�삪�K�v�ł��邪�A�d�C���X��p����Ɣ����Ɛؗ������@�ׂɍs�����Ƃ��ł���B���̓d�C���X�̋Ɉӂ��A�g�压���ꂽ�c�u��U�ɂ����Ă��Ȃ̂ł��낤�B�吙�搶�́A�d�C���X�̃t�b�g�X�C�b�`���g���āA�قƂ�ǂ̎��Ԃ͕Б��ő̂��x���Ȃ����p�������߂Ă���ƕ������B�������́A�Ȃ��Ȃ��^�����ł������ɂȂ��B

�����O��70��3���i2017�N3�����j���]��

�]�ҁ����s��w�ċz��O�ȋ����@�ɒB�m��

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)